教員の声

ジェネプロの指導教員からのメッセージをご紹介します。教員から見たジェネプロの魅力について思い思いに語ってくれています。

体験する者から、伝える者への変容

松井 久実(獣医学部 獣医学科)

担当プロジェクト

オオサンショウウオ保全と社会の課題 〜ハンザキプロジェクト2024〜

何を調べているの?

特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオは日本の固有種であり、世界最大の両生類としても知られる謎と魅力にあふれた生き物です。法で護られている一方、棲息地の環境変化や外来種との交雑問題など、本種の存続には多くの課題があります。調査には国や県の許可が必要で、夜間の渓流での調査になるため、調査自体も様々なノウハウや経験が必要です。

本プロジェクトでは、長年調査が途絶えていた島根県美郷町をフィールドとして、本種の調査手法を学び、環境DNAを用いた分布調査、超音波診断装置を用いた繁殖状態の把握などを通して本種の生態に迫ります。また、オオサンショウオに関わる人々や社会の人々の本種の保全意識調査も行っています。

プロジェクトに参加した学生さんたちの経験を通して、社会の人々が本種について理解を深め保全の意識を高めてもらうためにどんな取り組みが必要なのか、そのアクションプランづくりに取り組んでいます。

何か分かったことは?

オオサンショウウオの生息地域・非生息地域、本種に直接関わる人々と間接的に関わる人々の意識調査を行い、本種自体の知識や保全の意識に地域差、世代差などがあることを見出し、その結果を2023年に日本オオサンショウウオの会全国大会で口頭発表しました。

また、大学祭のチラシ配布やクイズなどを通して、オオサンショウウオとの接点があまりない都市部の人々へ保全の必要性を伝える活動をしています。

学生さんはどんな様子?

オオサンショウウオに触れることも、夜間に川に入って調査することも初めての学生さんたちですが、すぐに慣れ、オオサンショウウオを見つけることに夢中になり、強い魅力を感じていくようです。

その心理や感情こそが本種の保全への意識の原動力となり、周囲や社会に伝えていくためにはどうすればいいのか考えるようになります。学生さんたちのアイデアとプロジェクト教員からの提案を織り交ぜながら具体的なプランを考えています。

松井先生担当の研究プロジェクト

食品の可能性を様々な角度から探る

澤野 祥子(生命・環境科学部 食品生命科学科)

担当プロジェクト

FOOD & HEALTH PROJECT ~食品のチカラで健康になろう~

何を調べているの?

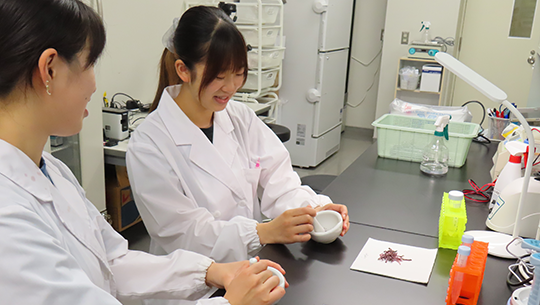

食品には栄養になるだけでなく、身体の機能を改善する役割もあります。本プロジェクトでは「どんな食品成分が身体の機能改善に役立っているのか?」 という問いを常に持ち、科学的な裏付けを伴って食品の効能を評価したいと考えています。

学生さん達はアレルギー症状の低減効果を持つ食品成分の探索を実験で行うなど、自身の興味のある分野の研究に取り組みます。現在進行中のプロジェクトでは、筋力低下を予防する効果を持つ食品成分について調べています。

また、食品の二次機能である「美味しさ」に着目して、食肉の脂身の「味」の研究に従事している学生もいます。食品は我々にとって、非常に身近な研究対象ですので、その分、ジェネプロ生の興味の対象も様々です。それぞれが興味を深めていけるようにプロジェクトを進めていっています。

何か分かったことは?

食品成分は身体の中に入って有効性を発揮しますが、消化酵素などによる分解を経てもなお機能が保たれていることが必要です。逆に、体内で分解されることで初めて機能する成分もあります。細胞実験のスクリーニングでは「予想通り!」と小躍りしていた結果が動物実験では上手くいかないこともしばしば…。その時に成分自体の有効性がないのか、ただ単に実験系が不適当だったのか?色々な可能性を模索しながら検討を進めています。

学生さんはどんな様子?

学生実習とは異なり、プロジェクトの中では教員も結果が分かっていない未知の事柄に対して手探りの状態で研究を進めていきます。そういう意味では、教員も学生もフラットに意見交換をできるので、積極的かつ自発的に研究に取り組めていて感心します。

また、現在のプロジェクトでは、動物応用科学科と食品生命科学科の学生さんが共同で一つのテーマに従事していますが、一緒に研究をするうちに学科の垣根を越えて自然と仲良くなっているようです。

澤野先生担当の研究プロジェクト

動物を見つめるほど「見える世界」が変わる

加瀨 ちひろ(獣医学部 動物応用科学科)

担当プロジェクト

GO! DO!! ZOO!!! Project 2022

何を調べているの?

私たちのプロジェクトでは、動物園で繁殖に取り組んでいるアマミトゲネズミの「繁殖成功の鍵」を探る研究をしています。アマミトゲネズミは奄美大島にのみ生息する日本固有種で、絶滅危惧種です。複数の動物園での繁殖に取り組んでいますが、思うように進まないケースもあり、成功の鍵を探る必要があります。

プロジェクトでは、オスとメスの相性と繁殖成功を、お互いに行うグルーミングなどの行動頻度で評価できるか研究しています。プロジェクトに参加する学生さんは、毎月動物園から提供されるビデオデータを観察し、解析を行なっています。これまでに解析したビデオデータは数千時間に上りますが、ひたすらに観察を続けていると、どのタイミングで巣から出てくるのか、次はどの行動が出やすいか、などアマミトゲネズミの行動を感覚的に予測できるようになってくるようです。

何か分かったことは?

「このペアは全然一緒に動いていないのでダメそうです」や「最近寄り添っていることが多くていい雰囲気です」など、アマミトゲネズミたちの恋バナに花が咲きます。あるペアについては相性が良さそうでしたが、オスの圧が強すぎたようでメスの体重が減少し、一度別々にされてしまいました。

その後、繁殖シーズンになり再びペアを一緒にすることにしました。次こそ上手くいくことを期待していましたが、今のところあまり芳しくありません。このように動物相手の研究は必ずしもこちらの意図していたように進まない場合もあります。

学生さんはどんな様子?

うまくいかない時でも、学生さんたちは「納得がいくところまで研究を続けたい」と意欲的です。プロジェクトに参加したての頃は、共同研究者の動物園スタッフの方に質問もなかなかできなかったのが、今や堂々と、対等な研究者として意見を交わすようになっていきます。

アマミトゲネズミを見つめた分だけ、皆さん自分の研究である自覚が芽生えてきているようです。指導教員と学生という枠を超えて、徐々に一緒に研究を進める仲間になってきたなと、皆さんの成長を感じています。

加瀨先生担当の研究プロジェクト

学生と一緒に自然の変化に驚く

新田 梢(生命・環境科学部 環境科学科)

担当プロジェクト

地域の植物相から環境を知る

何を調べているの?

私たちのプロジェクトでは、麻布大学からJR横浜線で2駅の古淵駅から徒歩圏内にある緑地で調査区を設定して、区画内に生育している植物を定期的に記録しています。

この場所は、地域の方の活動によって自然の植生が残されている貴重な場所で、高尾山にも生えているような山地の植物も残されており、東京都や神奈川県の絶滅危惧種の植物も生育しています。大学から近い場所をフィールドとすることで、学生たちが参加しやすく、定期的な調査をしやすいこと、学生自身の生活圏の自然の重要性を認識しやすいことを優先しました。

何か分かったことは?

調査では、区画内に生育している芽生えや実生も漏らさずに探していくのですが、私も今まで芽生えや実生の時期の葉だけをじっくりと見たことがない植物もあり、新しい発見もあります。この定期調査から、新たな研究のテーマも生まれました。同じ場所で四季を通して観察を続けることの意義を再認識しています。

学生さんはどんな様子?

学生たちは、調査で見られた鳥や大学生活の話題でも盛り上がって、毎回楽しそうに調査活動を行っています。学生たちは自然や生き物に興味はあるけれど、野生の植物についてはあまり知らない状態からスタートしますが、まずはフィールドに出て、現場を見ることから少しずつ経験を積んでいます。図鑑で植物の名前を確認したり、フィールドノートに記録したりするうちに、何度も出てくる植物から認識できるようになりました。

新田先生担当の研究プロジェクト

好奇心を活かした学びを学生に

島津 德人(獣医学部 獣医保健看護学科)

担当プロジェクト

動物の歯周病は人間からうつる??

何を調べているの?

動物園や水族館の動物達も高齢化が進み、歯周病の増加が問題になっています。感染経路は不明ですが、もしかすると歯周病菌が飼育員などから感染している可能性があります。これまでに、動物園のアシカ、ライオン、クマからヒトの歯周病菌が検出されることを確認しています。

つまり、自然界に棲息する野生動物たちでも、動物園や水族館で飼育されるようになると、ヒトと動物との“距離”が縮まることで歯周病が発症しているのかもしれません。

そこで、私のプロジェクトでは、動物と飼育員から歯周ポケット内の唾液を採取し、ヒトで検出される歯周病菌の検査を行い、歯周病原性細菌の交差感染の状況を調べています。

学生さんはどんな様子?

麻布大学は歯科大学でありませんので、ヒトや動物の歯周病を学ぶ機会はあまり多くありません。そのため、学部・学科を問わず、歯科・口腔科学分野に興味を持つ好奇心旺盛な学生たちが私の研究プロジェクトに参画しています。普段は、全国約20カ所の動物園・水族館の協力を得て、飼育動物と飼育員から唾液をサンプリングして、歯周病菌の有無や種類を同定し、ヒトから動物に感染していないかを学生と一緒に調べています。

動物からの唾液サンプリングは、検査や治療の目的で動物に麻酔をかけるタイミングに合わせて、学生らと一緒に施設を訪れて行っています。実は、この“サンプリングの機会”が学生にとっては大きな学びの場になっています。動物は麻酔で眠っていますので、唾液を採取するだけでなく、動物の体を優しく触ったりじっくり観察したりもできます。当然、学生の知的好奇心が刺激されます。

普段はおとなしくしている学生も、目を輝かせながら飼育員や獣医師に積極的に質問し、学ぶ楽しさを感じている様子が私に伝わってきます。こうして、低学年から自分の知らなかった知見を広げられるのもジェネプロの良いところだと思います。

島津先生担当の研究プロジェクト

研究プロジェクト一覧